Le Mastaba

Par tradition, les nobles de l’Ancien empire préfèrent se faire enterrer tout près de la pyramide royale. Les plus grandes concentrations de mastabas accessibles au tourisme sont à Saqqarah et Gizeh, les deux nécropoles de Memphis l’antique capitale. Ces précieux tombeaux portent le terme moderne de « mastaba » (banc en arabe), à cause de leur forme.

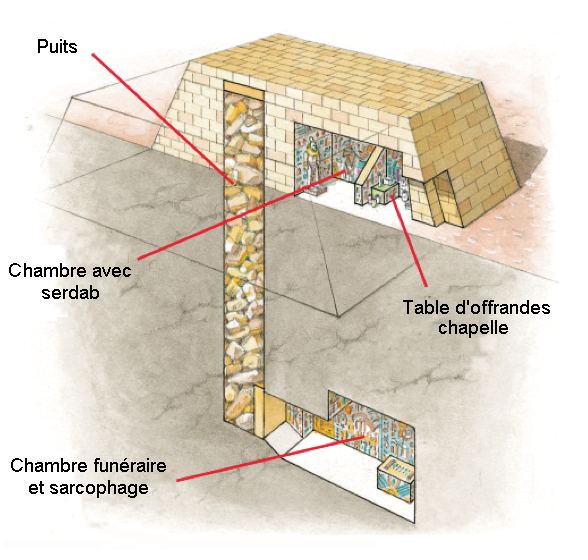

La chambre sépulcrale du mastaba est rupestre. A Saqqarah, il faut creuser un puits dans le sable pour atteindre la roche solide et y tailler une ou plusieurs salles qui abriteront le sarcophage, le coffre à canopes, et leurs objets nécessaires à la survie du défunt. Apres l’inhumation, la partie souterraine du mastaba est murée, et le puits comblé pour en interdire l’accès. Un amoncellement de sable et de gravats forme la superstructure en forme de banquette. Le monument est alors entouré d’une enceinte rectangulaire à redans, de brique crue à l’Epoque Archaïque, puis, de pierre plus tard. Le mur d’enceinte est peu à peu remplacer par une chapelle funéraire ou les proches, amis et passants apportent des offrandes et pratiques des rites appropriés. Les murs sont décorés de scènes de la vie quotidienne en reliefs peints. Le mastaba peut être agrandi de plusieurs chambres selon le besoin du répertoire voulu.

C’est à travers une stele dite « fausse porte » parce qu’elle en a l’apparence, que le « kâ » du défunt, son double spirituel, vient prendre les offrandes. Les montants de la fausse porte sont décorés de portraits avec noms et titres du défunt.

La fausse porte est surmontée d’un haut-relief représentant la « scène du repas » du défunt, seul ou en compagnie de son épouse. Une inscription spécifie que, sur prononciation de la formule magique, le défunt disposeras de mille unités de chaque aliment (bœuf, volaille, pain, bière, etc.) sous la fausse porte, une table de pierre gravée du hiéroglyphe « hetep » (offrande), accueille toutes les offrandes destinées au défunt.

Cachée dans un réduit (serdâb) percé d’une étroite fente, la statue du défunt peut humer l’odeur des mets qui lui sont offerts. Des mastabas pillés ont néanmoins livré les statues de leur serdâb.

Cachée dans un réduit (serdâb) percé d’une étroite fente, la statue du défunt peut humer l’odeur des mets qui lui sont offerts. Des mastabas pillés ont néanmoins livré les statues de leur serdâb.

Les murs sont décorés de scènes familières – chasse, pèche, travaux des champs, élevage de bétail, artisanat (sculpture, menuiserie, tissage, joaillerie, construction de bateaux), boucherie, fabrication de bière, cuisson du pain, cuisine, démarches administratives et activités récréatives. Grace au pouvoir magique de l’image, le défunt dispose ainsi de tout ce qui est nécessaire à son bien-être. Les mastabas de Gizeh, plus petits que ceux de Saqqarah, ont une forme différente et, souvent, des chapelles funéraires rupestres.

L’épreuve du temps prouve que des tombeaux solides et bien décorés furent la meilleure garantie de gloire ou de mémoire posthume, malgré leur pillage systématique dès l’Antiquité. Nous n’aurions pratiquement rien su des conditions de vie de l’Epoque Archaïque et sous l’Ancien Empire sans les inscriptions des sépultures de notables.

Français

Français

English

English